超高齢社会を迎えた日本の選択 新・健康地図が示す未来

高齢化が加速する中、「健康日本21」は、すべての国民が持続可能で健康で充実した生活を営むことができる社会の実現に向けた政策基盤を築く。

This post is also available in: English

2025年、日本は大きな節目を迎えている。戦後のベビーブーマー世代、いわゆる団塊の世代(1947~1949年生まれ)がすべて75歳以上となる。そして2050年の人口は1億人に減少、労働生産人口はわずか51%にまで落ち込むと予測されている。これからの日本は、誰も経験したことのない超高齢社会へと本格的な航海を開始する。

始動した国家プロジェクト「第3期健康日本21」

新たな船出の準備として、国民の健康を社会全体で支えるための国家的プロジェクトが動きだす。2024年にスタートした「第3期健康日本21」である。そのビジョンは、「すべての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」。キーワードは、誰一人取り残さない健康づくり(Inclusion)とより実効性のある取り組みの推進(Implementation)だ。

背景には、進行する高齢化だけでなく、がんや心疾患、糖尿病といった非感染性疾患(NCD)の増加、そして地域間に広がる健康格差という重い現実がある。すでに、2024年秋には、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」も改訂され、科学的根拠に基づいた健康づくりの基盤が整備されている。今、求められているのは、エビデンスに基づく政策の推進だ。

このタイミングで、私たちの航海に必要な新たな「健康地図」が登場した。慶應義塾大学の野村周平特任教授が日本の代表を務める「GBD Japan」研究チームが、世界の疾病負荷研究(Global Burden of Disease: GBD)2021のデータをもとに、1990年から2021年までの日本と47都道府県の疾病、障害、リスク要因を包括的に分析した。これにより、30年にわたる日本の健康の変遷が科学的に可視化された。

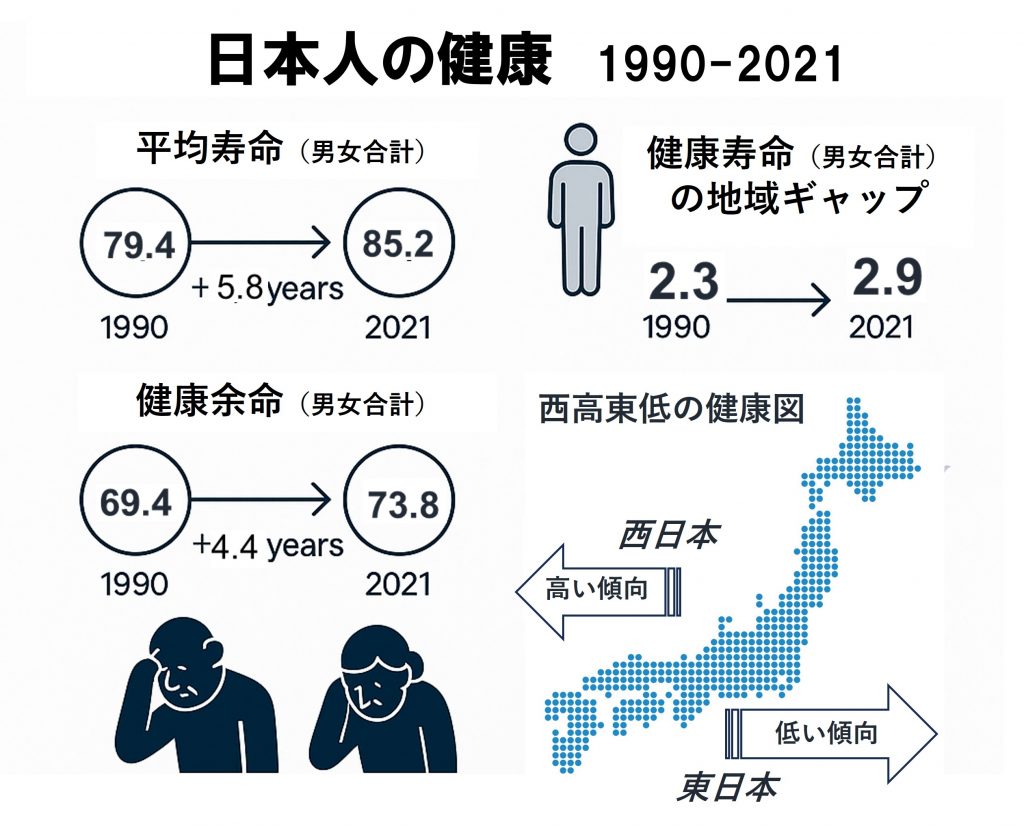

広がる地域間格差

結果は、決して単純なものではない。全国平均では、健康状態は着実に改善していた。出生時平均寿命は、1990年の79.4歳から2021年には85.2歳へと5.8年延びた。女性は82.3歳から88.1歳へ、男性は76.2歳から82.2歳になった。健康寿命も、同じ期間に69.4歳から73.8歳へと延びた。

しかし、都道府県間の格差は拡大していた。平均寿命の格差は2.3歳から2.9歳へ、特に男性では3.2歳から3.9歳へと拡大。健康寿命においても、同様の地域格差が明らかとなった。

地域別に見ると、滋賀、京都、長野など西日本が寿命・健康寿命ともに上位を占め、青森、秋田など北日本が下位にとどまる傾向が、男女問わず一貫してみられた。すなわち、西高東低の健康格差の拡大だ。

認知症が死因の1位に

死亡原因にも大きな変化が見られる。1990年に死因6位だったアルツハイマー病・認知症は、2016年以降1位に定着。2021年には、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん、下気道感染症がこれに続いた。

障害調整生存年(DALY)に悪影響を与える因子としては、腰痛が2012年以降トップの座に君臨し、続いて脳卒中、アルツハイマー病・認知症が上位を占めた。かつて主要死因だった胃がんは、ピロリ菌の感染率減少や検診普及、診断・治療の向上と食生活改善の効果で大幅に死亡率が低下して、健康長寿の延伸に大きく寄与した。DALY とは「その人が健康でいられたはずの時間が、どれだけ失われたか」を数値化したもので、国や国際機関で公衆衛生改善の優先度を決める共通の物差しのことだ。

野村氏は語る。

「ここから見えてくるのは、『ただ長く生きる』だけでなく、『いかに健康に生きるか』がますます問われる時代の到来だということです。超高齢社会とは、右手に鎮痛薬、左手に抗認知症薬を携えるような未来ではないでしょう。視野を広げると、アジア全体も急速な高齢化の波に直面しています。アジア開発銀行の統計によれば、2050年にはアジアの高齢者人口は現在の2倍、12億人に達すると見込まれています。いま、多くのアジア諸国が、日本の経験を先行モデルとして注視しています」。

肥満率を低水準に保った日本

高度経済成長を経験した国の中で、肥満率を低水準に保ち続けた日本。健康転換を見事に克服し、超高齢社会の最前線を走る日本の取り組みは、アジアにとって「未来の航海図」でもある。だからこそ、「健康日本21(第三次)」にかかる期待は大きい。科学に裏付けられたデータと、現場に根ざした政策実装。この二つを両輪とし、日本がこれからも世界の健康先進国であり続けられるか。日本の選択は、アジアの未来にも影響しそうだ。果たして私たちは、誰もが健やかに、そして尊厳をもって生きられる社会を築けるだろうか。いま、その羅針盤は確かに、私たち日本人の手の中にある。

GBDとはなにか?

これは世界の疾病負荷(Global Burden Disease)の頭文字をとった略称で、健康に害を及ぼす感染症や生活習慣病などの特定疾患に対し、80を超えるリスク要因を特定し、その改善度合いを全世界204の国・地域で追跡していくという壮大なプロジェクトだ。2007年にゲイツ&メリンダ財団が寄附し米国シアトルにあるワシントン大学のキャンパス内の設立された保健指標評価研究所(IHME)によって実施されている。その研究成果は毎年医学誌ランセットをハックして掲載され、世界中の政府の健康政策の方向を導く羅針盤となっている。

著者:畝山寿之(NPO法人 うま味インフォメーションセンター理事)

This post is also available in: English