温暖化の悪者にされる牛のゲップ カシューナッツ殻液は救世主となるか!?

メタンガス由来のウシのゲップが地球温暖化の一因として、悪者にされがちだ。和牛で知られる日本の肉牛事業者の業界団体が、エサの最新研究でゲップのメタンガス削減の研究プロジェクトを立ち上げた。

This post is also available in: English

地球温暖化の要因になっているとして話題になるウシのゲップ。ウシ生産が環境負荷になるという逆風に危機感を感じたのが肉牛育成事業者の業界団体「全国肉牛事業協同組合」(JCIC: Japan Cattle Industry Cooperative )だ。最先端の研究でエサを工夫し、肉牛生産において科学的根拠に基づいた温室効果ガスの削減技術を普及させるプロジェクトをスタートさせた。

ウシは環境負荷なのか?

温暖化の要因の一つとされるのがウシのゲップだ。ヒトと違ってウシのゲップは見た目でわかりにくい。ウシは主要食物の穀物のセルロースを、4つある胃のうち第1胃で、微生物の力をかりて分解発酵。この際に出るメタンガスが常時、口から出ている。

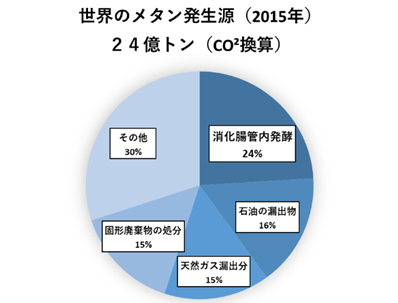

実は、このメタンガスは二酸化炭素よりも温室効果係数が25倍と高い。世界の総排出量24億トンのうち約31%が農業分野で、中でも消化管由来はその8割を占めている(UNFCCC, 2015)。地球上に約15億頭飼育されているウシから排出されるメタンガスは全温室効果ガスの約4%(CO2換算)を占め、ウシのゲップ由来のメタンガスの影響は小さくない。

このため、EUと米国がメタンガスを2030年までに2020年比で30%削減を目指した「グローバル・メタン・プレッジ」を呼びかけ、2021年に日本も含む世界100か国以上が署名して発足した。

カシューナッツ殻液の研究スタート

対策として注目されているのがカシューナッツ殻液だ。カシューはウルシ科の常緑樹で、その殻を粉にして絞って作る「カシューナッツ殻液(CNSL: Cashew Nut Shell liquid)」は抗菌効果があり、古くは塗料として使われてきた。日本にも漆の代用品として輸入されている。CNSLには、自然界ではまれにしか存在しないアルキルフェノール(主成分はアナカルド酸)が含まれている。

このCNSLが飼料添加物として新たな道が開けたのは、出光興産のアグリバイオ部門(2022年7月から子会社エス·ディー·エスバイオテック)の担当者が、ベルギーの科学者が1971年に「アナカルド酸とウシ(Bos taurus)の胃液を混ぜると、胃液中のプロピオン酸が増加する」とする論文を発表していることに気づき、北海道大学の小林泰男教授に技術相談したのがきっかけだった。

メタン削減効果の確認

小林教授の実証実験は、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)本部の家畜代謝実験棟にある「呼吸器試験装置」と呼ばれる大型チャンバーで行われた。同氏は、密閉したチャンバーに1頭ずつウシを入れ、CNSLを混ぜた飼料を与え呼吸ガスの全量を測定した。測定日数は2日だが、CNSLなしの飼料で3週間飼育した後に測定(1日目)、CNSL入り飼料で3週間飼育した後に測定(2日目)と2カ月かけて実験を行った。

その結果、CNSLを与えたウシから排出されるメタンは与えないウシと比べ20~40%、平均では約30%減ることを確認、2012年に米国の科学雑誌Journal of Dairy Scienceに論文として発表した。

「全国肉牛事業協同組合(JCIC)」が実証実験へ

日本国内では2020年頃からウシの環境負荷の報道が増え始め代替肉、昆虫食などのフードテックも大きく取り上げられるようになった。「ウシに地球を壊させない」などのキャンペーンや、一部の政治家が「学校給食で牛肉を使わず代替肉にする」などと発言。JCICは、和牛の生産業者約千戸の組合員、賛助会員に組織される業界団体だ。この逆風に対抗するためメタンガス削減の研究に取り組むことになった。

小林教授の研究は乳牛で行われたため、組合員に協力してもらい肉牛でメタンガス削減効果研究を実施することにした。コストも日数もかかる大型チャンバーでのガスの全量測定ではなく、1日のうち数回測定して、乳牛で実施した値を活用してメタン排出量を計算する「スニファー法」を実施する研究を東京農業大学と2022年、共同で着手。農研機構の指導も受けエス·ディー·エスバイオテック、伊藤ハム米久ホールディングスなどとも連携した。

和牛のスニファー実験

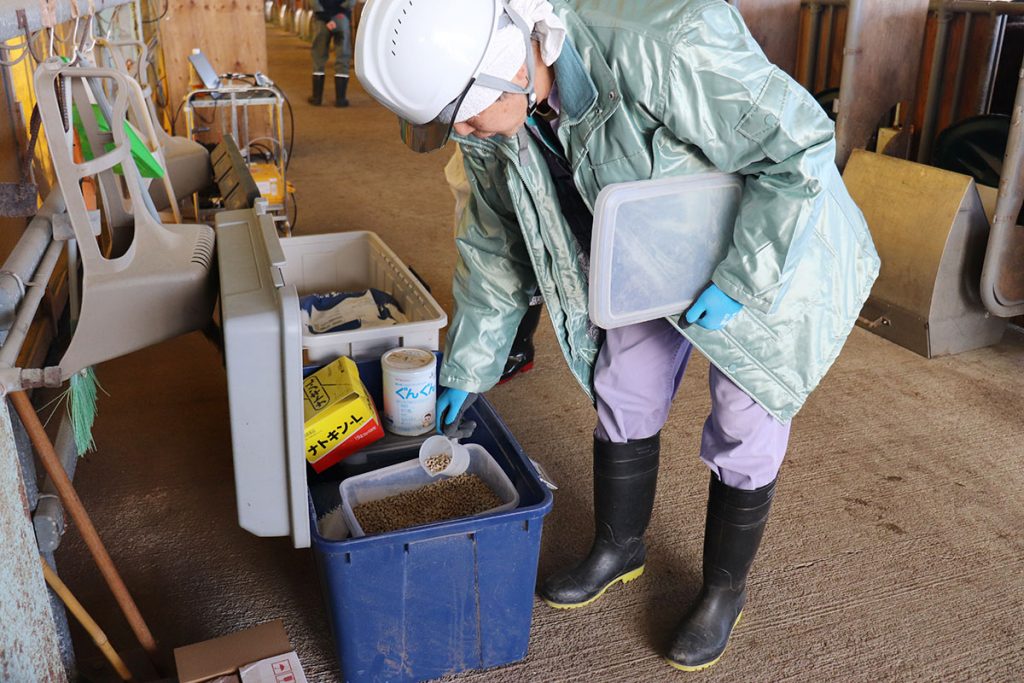

実験対象は黒毛和種肥育牛。CNSLは、カシューナッツ殻液混合飼料「ルミナップP」(ペレットタイプ)を用いた。

まず、11カ月齢前後の黒毛和種去勢牛約90頭を3群に分け、ルミナップPを1頭あたり1日ゼロ(与えない)、100g、200gずつ17~20カ月間給餌、体重1kg当たりのメタン排出量の削減率を比較した。ルミナップを与えた牛群は、与えなかった牛群に比べ100g給与群で最大15.3%減、200g給与群で最大31.4%低下した。肉牛においてもCNSLを与えた場合のメタンガス削減効果を確認できたという。

海藻、柿もメタンガス削減?

メタンガス削減を狙ったエサは、カシューナッツだけではない。オーストラリアや米国ではカギケノリという海藻の粉末を与えてウシの呼気からメタンガス削減効果が確認されたという。赤い色をしているこの海藻は日本の近海でも自生しており、高知大学やゼネコン大手の鹿島建設なども研究している。長野県のJAなどでは、干し柿で有名な市田柿の皮の有効性を調べている。

家畜の飼料は「飼料安全法」により品質や安全性を担保される必要があり、メタンガス削減効果があるとされる飼料について2022年9月、農林水産省は評価基準を策定した。CNSLはこの目的の飼料添加物の指定に向けて手続き中だ。メタンガス削減だけではなく、生産性向上のメリットもあるという。

温室効果ガス削減の可視化

2050年カーボンニュートラルを目指し 農林水産省は、みどりの食料システム戦略を策定。生産者の努力を的確に評価し、消費者の選択を容易にする環境負荷低減の「見える化」を検討している。2024年3月には「農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン」を策定、米、野菜など23品目を対象に環境負荷低減の「見える化」の本格運用を開始した。

畜産物(牛肉・生乳)の温室効果ガス見える化も算定実証を実施している。JCICもこの可視化構築の一環としてメタンガス削減調査を実施、全面協力した。

環境に優しい和牛で世界へ

環境負荷の視点で肉用牛生産は世界的に悪者になりがちだ。JCICの佐々木信弘理事長は「日本の生産者は糞尿や飼料の安全性などを定めた畜産環境三法に基づき、ウシを生産していることに自負心を持っている」としたうえで、「日本の和牛が世界市場で競争する時代が到来することを見据え、メタンガス削減の取り組みを科学的データで示し、先手を打って世界に発信することは意義がある」と話す。

日本の和牛肉の美味しさは世界的にも定評があり、日本の強みである。そのうえで環境負荷の少ない牛生産技術を開発、世界に発信するのは日本のさらなる強みにつながるはずだ。

※「ウシのげっぷを退治しろ」大谷智通著(旬報社)などを参照。

この記事は、Japan 2 Earth のロゴパートナーである全国肉牛事業協同組合の協力により掲載されています。

筆者:杉浦美香

This post is also available in: English