「農業、健康分野で世界をよくしたい」 北海道のバイオ企業「アミノアップ」の挑戦

北海道に、バイオ企業「アミノアップ」というユニークな会社がある。北海道にこだわり続け、農作物の成長促進物質にはじまり、機能性健康食品で、世界の100以上の研究機関のネットワークを持つ。

This post is also available in: English

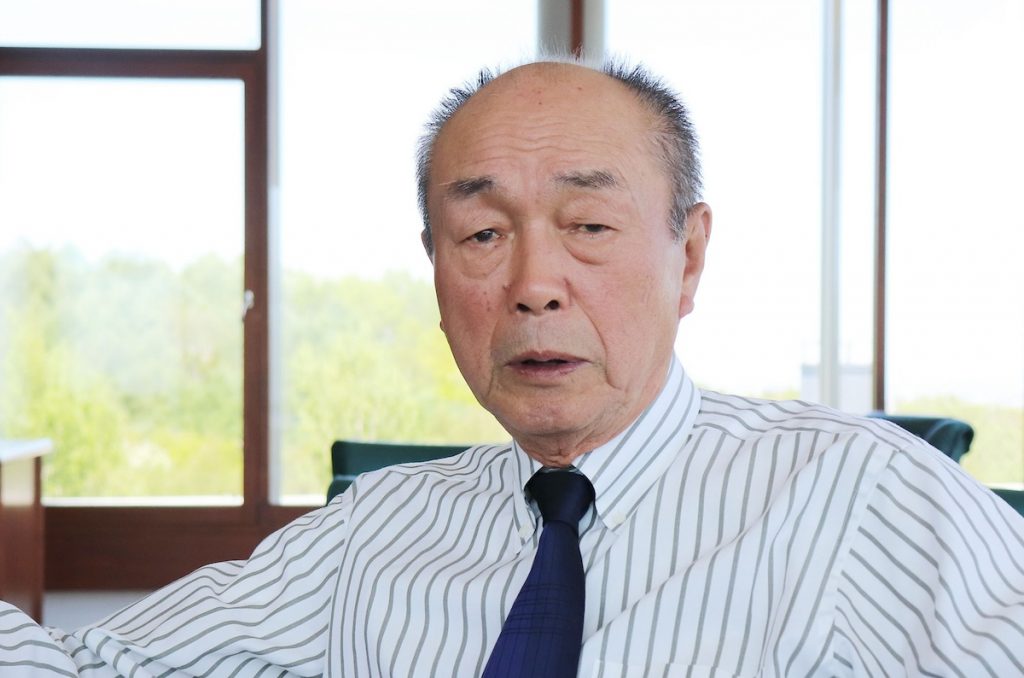

会社設立から40年。農家を豊かにしたいという思いで、研究をスタートさせた学生運動のかつての猛者が、農作物の成長を促す物質を発見。機能性健康食品に手を広げ、世界100以上の研究機関とネットワークを構築した。創業者で代表取締役会長、小砂憲一氏に会社の展望を聞いた。

プレハブからのスタート

最寄りの地下鉄の駅から車で約10分。会社は、札幌市郊外の並木道が続く丘陵地の自然豊かな地にある。現在の従業員は約100人。しかし、スタートした時は隣接している当別(とうべつ)町で、プレハブ一棟、小砂氏たった一人だった。

酪農学園大学を中退した小砂氏は1977年、農業コンサルタントを開業。7年後には「北海道飼料研究所」と銘打ち、酪農・畜産のために微生物を使った飼料作りに着手する。

「北海道は酪農・畜産王国でありながら、その飼料は75%も海外に依存しています。研究は、ササや道路の縁の草を、堆肥作りのように発酵させて牛の飼料にしようとしていました」と小砂氏。

試行錯誤の約1年後、実験で使った培養液の残さを廃棄した周辺の牧草の伸びがよいことに気付いた。

「葉が2枚になったり、他に比べて違った成長をしていました。これは何だろう、というのが研究のきっかけでした」と小砂氏。

友人の紹介で、培養液を富山県立技術短大に送って分析してもらったところ、「サイトカイニン」という植物の成長を促進するホルモンが原因であることがわかった。

分解にキノコの担子菌を使っており、たくさんある担子菌の中でもその一つが植物の成長を促していたのだ。

サイトカイニンは1940年代から60年代にかけ、ココナツミルクやトウモロコシの未熟種子などで発見されていたが、量産技術は確立されていなかった。

大量培養する方法を開発、アミノ酸を加えるなどして1981年、誕生したのが「アミノアップ」だ。その翌年の82年に製品化。この製品名が会社の名前にもなった。

ただ、実績がない中で簡単に農家に使ってもらえない。小砂氏は農家に無報酬で働き、培養液を試してもらった。小砂氏がまわった農家の数は2千戸にも及んだという。

「私は営業マンでもありました」と小砂氏は振り返る。

食品への新展開

偶然の産物である植物活力資材が新たな展開をうむことになる。

「植物にいいのだから、人の健康にもよいのではないか」と大学や試験場の研究者らが自主的にこの液を飲んだところ、血圧など成人病関連の数値が改善されたという報告が相次いだ。

「こちらからお願いしたわけではないが、自分たちが無菌で培養しているから身体に悪いわけがない、と飲んだわけです」と小砂氏。

液体培養中に発生する成分が免疫力を上げることに注目していた小砂氏は、ヒト向けの製品開発に取り組む。植物が持っている生理活性機能が人にも効能があることで1989年、誕生したのがAHCCⓇだった。

地元銀行の役員も自ら志願して飲み、役員の体験が銀行融資につながったという。

ただ、「肥料と同様、製品は春に売れるが、その代金回収は農作物の収穫後で翌年になる。回転が遅く、我々の資本力では大赤字になってしまった。食品分野への参入は、会社継続のために必要でした」と小砂氏は健康食品業界参入の背景を明かした。

健康食品としてのジレンマ

AHCCⓇを薬品として売り出すか、食品かという選択で、小砂氏は処方箋なしで万人が飲める食品として売り出すことを決める。

しかし、健康食品業界は有象無象が闊歩する世界だった。

「高齢者や患者の健康不安につけこみ、効能が不確かな製品を高額な値段で売ったり、根拠のないあやしい広告があったり…。そうした業者とは一緒にはやってられない」

小砂氏は、こうした業者と一線を画すために東京大学、帝京大学などの協力で、病院の臨床試験を実施。千例を超える臨床データで効能の裏付けをとった。1995年に専門家らによるAHCC研究会も結成された。

「基礎から臨床まできちんと構築され、そういったことでの信頼を得ているという自負があります」と胸を張る。

シソの葉の製品が大ヒットに

AHCCⓇの開発を進めながら小砂氏が次に目をつけたのがシソの葉だった。

帝京大学の助教授と日本料理の会食中、小砂氏は刺身の下に青シソが敷いてあることが気になった。青シソは魚の臭みを消すとともに、日本古来からの薬草でもある。

小砂氏は、シソの葉からエキスを抽出。そのサンプルを帝京大学に送り分析してもらったところ、過剰になった免疫の働きを抑える物質があり、アトピーなどのアレルギーを抑える効能があることがわかった。帝京大学と共同で腸に吸収されやすい形で抽出する方法も開発した。

この効能はアレルギー学会にも発表され、同社のエキスを使った商品がいくつも販売される。子どものアレルギーが社会問題化となっておりシソエキスは大ヒットした。

海外がターゲット

小砂氏は会社設立当初から海外を見据えてきた。

植物活力資材は「農業地帯なら世界どこでも使える」。健康食品は「健康は世界共通の望み」からだった。米国・ウィスコンシン州立大学でアミノアップのジャガイモの試験を実施。気候が近いフィンランドにも飛ぶ。マレーシア、中国など累計150の大学・医療施設と共同研究を実施するに至るまで世界を飛び回った。

1984年に資本金500万円で農家から借りていた札幌市の倉庫が、事務所兼工場だった会社が、売上約30億円超、2023年5月期には海外の売上が50%を超えるまでに成長。世界45カ国の食品の安全基準を満たしたうえで製品を展開している。

つくし奨学研究基金、社員ボランティアで社会貢献

会社の発展とともに、社会貢献運動にも力を入れるようになる。

1999年、医学・薬学に携わる学生・若手研究者への奨学金給付による支援を開始する。毎月10万円を21カ月間にわたり返済なしで給付。2017年には、公益財団法人化。今年(2024年)6月には、支援を受けた学生が400人に及んだ。毎年7月に開催する国際学会では、奨学生らも参加するという。

「子どもたちが教育を受けることが国を支える」

またどんな社員にも課せられているのがボランティアの時間だ。その内容を半年に1度報告する。

「会社員も社会に目を向けることが必要。社会の歪みを知り、自分で学んでスキルアップしなければならない。 会社と個人を分けてはいけない」と小砂氏。

小砂氏は大学生時代、学生運動に身をおき、北海道の農業を豊かにしたい、という思いで研究を突き進めた。会社設立当時は、近所から集めた廃棄品を自ら修理して、経済的に困窮している学生に配布するなど、常に社会貢献に力を入れてきた。

社内横断的なESG活動

同社は、製品の製造1tあたりのCO2排出量を約10年前に比べて40%削減、環境に配慮した経営や社会活動に取り組んできたが、「環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)」活動を再構築、社内外に発信するためESGチームを立ち上げた。

メンバーは社長はじめ各部署で手をあげた社員約10人。自然豊かな本社周辺の敷地を開放して専門のガイドから植物や虫、鳥などの自然について学んでもらうネイチャーツアーを開催、大人気になっている。メンバーの発案で、会社の環境配慮の到達度について海外の外部機関の評価を受けた。チームに経営トップがいることで意思決定が早く、いろんなチャレンジができるという。

世界に一つしかない製品を

2002年に発売したライチから抽出したポリフェノールを低分子化したOligonolⓇは、最初は北海道ワインの原料であるブドウのタネで研究を進めていた。開発がほぼ終っていたが、社長判断でブドウからライチに切り替える。世界中にワイナリーがあるため、ブドウ関連の無数の特許が既に存在していたからだ。

「我々が目指すのは世界でたった一つの製品だ。特許がとれなければ意味がない」と説く。

このため何年も寄り道をすることになったが、ブドウより豊富なライチポリフェノールの低分子化に成功し、高い吸収性を得ることができた。

国際特許は66件。出願中のものは20件近くに及ぶ。

現在、新型コロナといった感染症にまつわる免疫関係と認知症の2つの方向性で開発を進めているという。

「人々の健康を良くする。農薬や化学肥料を過大に使わないですむようにする。世の中がよくなり子供たちが教育を受け、食べられる。そんな世界を作りたい」

小砂氏の人生訓だ。

【小砂憲一】1946年、札幌市生まれ。酪農学園大中退。1977年、北海道飼料研究所を創業。84年、アミノアップ化学を設立、代表取締役に就任。2009年に代表取締役会長。2018年、アミノアップに社名変更.

アミノアップはJapan 2 Earthのロゴパートナーです。

This post is also available in: English